从刷脸到刷掌支付,3D视觉公司的新机遇

发布于2025-05-17 阅读(0)

发布于2025-05-17 阅读(0)

扫一扫,手机访问

随着支付方式的不断演进,从刷脸支付到刷掌支付的转变,为3D视觉公司带来了新的机遇。以下是详细的伪原创文章,保持了原意和图片的原始位置和格式:

对3D视觉公司来说,与巨头合作是实现技术商业化的关键途径。

对3D视觉公司来说,与巨头合作是实现技术商业化的关键途径。

作者 | 秀松

编辑 | 南书

近年来,刷脸支付逐渐成为常态。

无论是在商超、便利店等商业场所,还是在个人线上支付,只需对准人脸轻扫一下,即可完成支付,极大简化了支付过程。

支付方式的这一转变,源于技术和市场的双重驱动。

在技术方面,以3D视觉为核心的AI技术日益成熟,并被应用于金融支付领域;而在市场方面,消费电子产品的普及以及疫情期间的无接触支付需求,推动了刷脸支付的广泛应用。技术和市场的共同推动,使得刷脸支付在更多场景中得到应用。

这一变革带来的红利惠及整个产业,一些3D视觉公司迅速崛起。

通过与支付宝的深度合作,奥比中光率先脱颖而出,并成功上市科创板。然而,在3D视觉领域,仍有许多强有力的竞争者,如光鉴科技、螳螂慧视、的卢深视等。

这些竞争者中,已经成功的正在寻找第二增长曲线;仍在奋斗的则在等待新的机会。

如今,支付方式再度升级,刷掌支付开始被采用,并在实际场景中落地。这对许多3D视觉公司来说,无疑是一个充满机遇的新领域。

刷掌支付:安全性高、适应性强、成本低

2021年初,电商巨头亚马逊在美国雅图的三个无现金Amazon Go门店试用了新型手掌识别支付技术“Amazon One”,消费者通过将掌纹与支付卡或亚马逊账户绑定后,即可通过扫手掌进行支付。

同年8月,微信也开始内测刷掌支付,并于2023年在北京地铁大兴机场线落地。

与刷脸支付相比,刷掌支付的优势主要体现在三个方面:安全、便捷、低成本。

从技术角度看,刷掌支付的基础技术是掌纹识别,需要识别两种生物信息:掌纹和掌静脉。

掌纹是手掌的表面纹路,而掌静脉则是核心信息。

掌静脉信息是通过红外线照射手掌获取的,由于红血球中的血红蛋白会吸收波长850nm附近的近红外线,导致静脉部分的反射较少,从而在影像上形成静脉图案。

由于只有活体手掌才能获取静脉图像特征,因此使用掌静脉信息进行身份认证,伪造的可能性极低。其安全性比人脸识别更高。

时任亚马逊实体零售业务副总裁Dilip Kumar表示,选择刷掌支付的原因在于,机器很难通过掌纹来确定一个人的身份,且用户必须靠近设备并做出特定的手势才能启用。

这意味着,刷掌支付对个人的消费行为进行了“模糊化”处理,更具私密性。

因此,刷掌支付在技术基础和实际应用中,对用户消费行为和信息的保密性和安全性上表现得更为出色。

便捷传统的刷脸支付需要用户选择支付方式,机器采集人脸数据,并通过比对完成交易。

这种支付方式对支付环境的光线要求较高,过强或过弱的光线都可能导致支付失败,增加用户的时间成本。此外,在人流量大的复杂场景,如地铁和商超,机器可能会同时捕捉到多张人脸,影响识别效率和质量。

在人机交互方面,用户需要调整距离并对准摄像头才能完成支付。对于高峰期的地铁站等需要快速通行的场景,刷脸支付难以满足需求。此外,刷脸支付设备难以适应不同身高的用户。

相比之下,刷掌支付通过检测掌纹和掌静脉,对环境光线的依赖较低,具有更高的鲁棒性。

从交互角度看,用户只需伸出手掌即可完成支付,支付流程更简便,减少了用户的学习和时间成本。

对于地铁站等对通行速度要求极高、用户需求高并发的场景,刷掌支付比刷脸支付更便捷,且不需要像扫码支付、NFC等方式依赖网络和电子设备,对网络差、忘带支付设备等场景的适应能力更强。

低成本目前广泛使用的刷脸支付设备通常需要显示屏幕来帮助用户进行刷脸支付的交互,并验证结果,这需要为设备留出相应的空间。同时,由于刷脸支付的特性,用户需要一定的空间进行验证,增加了空间成本。

此外,为了满足刷脸支付的场景要求,还需要为屏幕配备相应的安卓系统,进一步增加了设备的硬件成本。据了解,支付宝的刷脸支付设备“蜻蜓”和微信支付的刷脸支付设备“青蛙”成本均超过千元,成本过高使刷脸支付难以覆盖所有线下支付场景。

而刷掌支付的交互设备与扫码支付设备类似,不再需要屏幕,仅需单一设备即可完成交互与验证,硬件成本大幅降低,仅为刷脸支付设备的一半甚至三分之一,同时还能有效降低空间成本,具有进入更多场景的可能性。

作为一种新型支付方式,刷掌支付从安全性到鲁棒性,再到场景适应性,从技术基础到应用场景,都具备相对优势,可以被视为下一代生物识别支付方式。

但要使刷掌支付“出圈”,达到现象级应用,还需要跨越一个大难题。

锁定刷掌支付落地的“智子”:生态一位生物识别专家表示,如果仅从技术上实现刷掌支付的功能,这并不难。

“刷掌支付的逻辑与刷脸支付相似,都是通过前端设备采集数据,然后在数据库中进行比对,人工智能模型会判断重合度,只要符合设定的阈值,便可完成支付行为。”

这里涉及到技术的两部分:一是硬件,二是软件。

硬件指的是机器及其核心零部件,如摄像头、光学模组等,主要用于前端的数据采集。由于刷掌支付的场景较为复杂,对这些硬件的性能、稳定性、精度等要求较高。

软件则包括人工智能算法、模型,以及对硬件采集数据的优化,对数据的依赖性非常强。

“只要数据足够多,从技术上实现刷掌支付只是时间和成本问题。”

该专家表示,硬件性能可以通过堆料来提升,软件可以通过大量数据训练来调优,达到更高的准确率和效果。

真正影响刷掌支付落地并产生经济价值的,其实是生态。

刷脸支付之所以能大规模落地,一个重要因素是支付宝等现象级APP的强力推动。

过去十年,消费互联网的爆发带来了数字经济的繁荣,各种现象级APP,如支付宝、美团、抖音等,在完善支付方式的同时,也完成了对消费者“刷脸支付”心理认知的培育。

这种生态建设只能由掌握流量入口的终端商来解决,并非技术供应商的强项。

因此,对于3D视觉公司来说,与巨头合作是实现技术商业化的核心途径,奥比中光和支付宝的合作就是最好的例证。

在刷掌支付的新浪潮下,3D视觉企业要抓住变革红利,必须要站在巨人的肩膀上。这个巨人必须满足多个要求:产品的使用黏性极强、用户基数极大、有支付需求。

市场上相关产品不多,微信是其中之一。

2023年5月,微信支付推出的刷掌闸机在大兴机场全线落地,用户需要先在设备上绑定个人微信账号,录入手掌纹样。消费时,将手掌对准支付设备的扫描区,确认后即可完成支付。

据了解,闸机内部搭载的刷掌双模态相机 HandPass 100,由3D视觉公司光鉴科技提供,解决了环境光线差异、手掌生理差异以及伸手习惯差异等难点,提高了刷掌通行效率。

目前为止,刷掌支付已经在公共交通、学校、健身房等场景落地,具备在技术上的安全性、人机交互上的便利性,并且基于微信支付的生态能力,其在未来的落地场景将进一步拓宽,商业价值也将得以释放。

在微信支付的生态支持下,像光鉴科技这样的硬件提供商也将迎来进一步的业务扩展。“支付宝+奥比中光”的模式已经得到验证,微信支付和光鉴科技的合作是否可以实现支付生态的新一代革命,值得市场期待。

不止于支付,3D视觉的想象空间有多大?

作为一种新型视觉技术,3D视觉在成熟的2D视觉基础上,增加了一个维度的信息数据,能够获得物体完整的空间坐标信息,成像效果更立体、更全面,是视觉技术的主要发展趋势。

目前,3D视觉技术在近距离双目立体视觉和结构光为主,远距离则是TOF路线。3D视觉能够为智能感知带来更加精准和丰富的信息,并且由于原理上不用采集环境影像,从数据源头上保护用户的隐私信息,更具安全性。

3D视觉的应用已经广泛渗透到多个领域,消费电子如手机、平板,以及各种IoT设备(门锁、扫地机器人等),就是一个多场景、规模化的市场。此外,还有汽车、机器人等市场空间,支付只是其中一个场景。

作为微信支付的核心供应商,光鉴科技的3D视觉技术已经落地到多个领域,比如屏下3D人脸识别、智能座舱、IoT设备等。

总结

3D视觉作为电子设备的“一双更智能的眼睛”,已经开始广泛走进人们的生产生活。

在消费端,3D视觉被用于手机拍照、支付;扫地机器人导航避障;智能门锁的人脸解锁等场景。

在工业端,3D视觉被用于AI质检、移动AGV、机械自动化,推动智能制造。

不难预见,3D视觉未来的商业价值将伴随技术的落地而得到持续释放。

仅仅是支付场景,就催生了一家上市公司。

对于更多的行业,3D视觉的故事,才刚刚开始。

推荐阅读

四大势力暗战 3D 视觉

万亿 AIoT,「AI 视觉」企业群雄逐鹿

下一篇:TRX买入卖出规则

产品推荐

-

售后无忧

立即购买>- DAEMON Tools Lite 10【序列号终身授权 + 中文版 + Win】

-

¥150.00

office旗舰店

-

售后无忧

立即购买>- DAEMON Tools Ultra 5【序列号终身授权 + 中文版 + Win】

-

¥198.00

office旗舰店

-

售后无忧

立即购买>- DAEMON Tools Pro 8【序列号终身授权 + 中文版 + Win】

-

¥189.00

office旗舰店

-

售后无忧

立即购买>- CorelDRAW X8 简体中文【标准版 + Win】

-

¥1788.00

office旗舰店

-

正版软件

正版软件

- 地平线SuperDrive首发三大黑科技,决胜智能化竞争下半场

- 地平线智驾科技畅想日及SuperDrive智驾体验活动回顾:2025高阶智驾时代来临1月13日,地平线在上海举办“BeyondtheHorizon地平线智驾科技畅想日”,回顾了其在软硬结合技术领域的量产创新成果,并展望了2025年高阶智能驾驶的爆发。同期,“SuperDrive智驾百人团体验活动”也在上海静安区展开,首次发布三大智驾黑科技,树立了拟人化、高效易用的智驾体验新标杆。实力铸就智驾领先地位地平线创始人兼CEO余凯博士在畅想日发表演讲,回顾了公司九年的发展历程,并表示2024年成功赴港IPO标志着

- 42分钟前 硬件资讯 Hi科技 5G IOT 消费电子 人工智能AI 手机数码 新能源汽车 自动驾驶汽车 智能家居 电脑影音 智车科技 地平线 0

-

正版软件

正版软件

- C# 六种精确计时方法详解

- 根据综合网上的多篇文章,实现精确计时的主要方法有以下几种:调用WINAPI中的GetTickCount函数:[DllImport("kernel32")]staticexternuintGetTickCount();此函数返回自操作系统启动以来经过的毫秒数,精度大约为1毫秒,但测试显示误差约为15毫秒。缺点是返回值为uint类型,最大值为2的32次方,因此在服务器连续运行约49天后,返回值会归零。用法:uints1=GetTickCount();Thread.Sleep(2719);Cons

- 1小时前 17:04 C# 0

-

正版软件

正版软件

- 从刷脸到刷掌支付,3D视觉公司的新机遇

- 随着支付方式的不断演进,从刷脸支付到刷掌支付的转变,为3D视觉公司带来了新的机遇。以下是详细的伪原创文章,保持了原意和图片的原始位置和格式:对3D视觉公司来说,与巨头合作是实现技术商业化的关键途径。作者|秀松编辑|南书近年来,刷脸支付逐渐成为常态。无论是在商超、便利店等商业场所,还是在个人线上支付,只需对准人脸轻扫一下,即可完成支付,极大简化了支付过程。支付方式的这一转变,源于技术和市场的双重驱动。在技术方面,以3D视觉为核心的AI技术日益成熟,并被应用于金融支付领域;而在市场方面,消费电子产品的

- 2小时前 16:00 科技 0

-

正版软件

正版软件

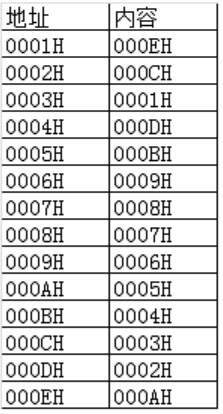

- 【计组必过】第三章指令系统习题库(含答案解析)

- 本章节提供了计算机组成第一章《计算机系统概述》的习题库,包含选择题、判断题和填空题,附带答案与解析。试卷与大题库请查看下方传送门至其他博客。【计组不挂科】计算机组成第一章《计算机系统概述》习题库(选择题&判断题&填空题)(含答案与解析)一.选择题1.某机器操作码6位,指令可以有__。A.64B.32C.128D.48答案:A2.基址寻址方式中,操作数的有效地址是__。A.基址寄存器内容加上形式地址(位移量)B.程序计数器内容加上形式地址C.变址寄存器内容加上形式地址D.变址寄存

- 4小时前 14:24 内存 0

-

正版软件

正版软件

- 史上最薄 iPhone 17 Air 颜值爆表曝光

- 苹果秋季新品发布会重磅来袭:iPhone17Air惊艳亮相!这款全新手机以其前所未有的纤薄设计,刷新了苹果手机的轻薄记录,引发科技界广泛关注。苹果官方数据显示,iPhone17Air厚度仅为5.5毫米,相比iPhone16(7.8毫米)和iPhone16Pro(8.25毫米)分别薄了30%和33%,甚至与12.9英寸iPadPro(厚度5.1毫米)厚度相当!这不仅打破了iPhone6保持的6.9毫米最薄记录,更将轻薄手机设计推向新的高度。为了实现极致轻薄,iPhone17A

- 9小时前 09:34 iPhone ipad 效果 苹果公司 air 比图 最薄 0

最新发布

-

1

1

-

2

2

-

3

3

- 华为GT4和Watch4,哪个更好?

- 485天前

-

4

4

- 三星“约谈”联发科 A系列智能手机有望搭载其5G芯片

- 1979天前

-

5

5

- 除了能多卖钱,Mesh网络好在哪

- 1989天前

-

6

6

-

7

7

-

8

8

- 令硬盘速度翻倍还更安全:Raid到底是啥?

- 1989天前

-

9

9

相关推荐

热门关注

-

- Xshell 6 简体中文

- ¥899.00-¥1149.00

-

- DaVinci Resolve Studio 16 简体中文

- ¥2550.00-¥2550.00

-

- Camtasia 2019 简体中文

- ¥689.00-¥689.00

-

- Luminar 3 简体中文

- ¥288.00-¥288.00

-

- Apowersoft 录屏王 简体中文

- ¥129.00-¥339.00